전력 탄소 배출량 | LCA 사례 from UNECE

전 세계 에너지 부문에서 온실가스 배출량의 75%는 석탄, 천연가스, 석유 제품 등의 연소로 인해 발생한 온실가스라고 보고되었다.

이 연소는 대부분 전력을 생산하는 데 사용한다. 그만큼 ‘발전’ 부문에서 발생하는 온실가스가 상당하다는 말이다.

UN 유럽경제위원회(UNECE)에서는 ‘발전’ 부문에서 기후변화에 미치는 잠재적 영향과 그 규모를 이해하기 위해 LCA(전과정평가)를 활용하여 전력 탄소 배출량 및 여러 영향범주에 대한 환경영향을 평가하고, 결과를 비교하였다.

[참고자료] UNECE – Life Cycle Assessment of Electricity Generation Options

전력 탄소 배출량 분석 _ LCA 사례

○ 범위정의

본 연구는 ‘2020년에 1 kWh의 전력을 그리드에 전달하는 것의 환경 영향을 전 세계 평균으로 평가’하는 연구이다. 특히, 발전기술별 환경 영향을 비교하기 위해 본 연구가 수행되었다.

▶ 평가 대상 발전원 및 포함범위

| 기술(Technology) | CCS 여부 |

포함항목 | 제외항목 |

|---|---|---|---|

| 석탄발전 (Coal Power) |

X | – 에너지운반체 공급망 (추출부터 메탄누출을 포함한 연소까지) – 인프라 건설, 운영, 해체 – 그리드에 연결(Connection to grid) |

– 해체된 장비의 재활용 |

| O | – 위와 동일 – 포집장비, 화학물질, 포집된 CO2 운송 및 저장 인프라 |

– 위와 동일 – 포집된 CO2 운송 중 or 포집된 CO2 저장소에서 발생하는 누출 |

|

| 천연가스발전 (Natural gas Power) |

X | – 에너지운반체 공급망 (추출부터 메탄누출을 포함한 연소까지) – 인프라 건설, 운영, 해체 – 그리드에 연결(Connection to grid) |

– 해체된 장비의 재활용 |

| O | – 위와 동일 – 포집장비, 화학물질, 포집된 CO2 운송 및 저장 인프라 |

– 위와 동일 – 포집된 CO2 운송 중 or 포집된 CO2 저장소에서 발생하는 누출 |

|

| 수력발전 (Hydro Power) |

X | – 인프라 건설, 부지 조성, 원료물질 수송 – 그리드에 연결(Connection to grid) |

– 해체된 장비의 재활용 – 생물유래(Boigenic) CO2, CH4의 배출 |

| 원자력 발전 (Nuclear Power) |

X | – 연결 공급망(추출부터 연료 제조까지) – 핵심공정(발전소 건설/해체, 운영) – 사후공정(Back-end processes); 사용 후 핵연료 관리, 저장, 최종 저장 – 그리드에 연결(Connection to grid) |

– 해체된 장비의 재활용 – 사용한 핵연료 재처리(보수적 접근; ‘모든 연료=신재’ 가정) |

| 집중식 태양열 발전 (Concentrated solar Power) |

X | – 인프라 건설, 부지 조성, 운영/관리(6시간 저장) – 해체(에너지 투입/폐기물 발생) – 그리드에 연결(Connection to grid) |

– 해체된 장비의 재활용 |

| 태양광 발전 (Photovoltaics) |

X | – 인프라 건설, 부지 조성, 운영/관리 – 해체(에너지 투입/폐기물 발생) – 그리드에 연결(Connection to grid) |

– 해체된 장비의 재활용 |

여부

(Coal Power)

(추출부터 메탄누출을 포함한 연소까지)

– 인프라 건설, 운영, 해체

– 그리드에 연결(Connection to grid)

– 포집장비, 화학물질, 포집된 CO2 운송 및 저장 인프라

– 포집된 CO2 운송 중 or 포집된 CO2 저장소에서 발생하는 누출

(Natural gas Power)

(추출부터 메탄누출을 포함한 연소까지)

– 인프라 건설, 운영, 해체

– 그리드에 연결(Connection to grid)

– 포집장비, 화학물질, 포집된 CO2 운송 및 저장 인프라

– 포집된 CO2 운송 중 or 포집된 CO2 저장소에서 발생하는 누출

(Hydro Power)

– 그리드에 연결(Connection to grid)

– 생물유래(Boigenic) CO2, CH4의 배출

(Nuclear Power)

– 핵심공정(발전소 건설/해체, 운영)

– 사후공정(Back-end processes); 사용 후 핵연료 관리, 저장, 최종 저장

– 그리드에 연결(Connection to grid)

– 사용한 핵연료 재처리(보수적 접근; ‘모든 연료=신재’ 가정)

(Concentrated solar Power)

– 해체(에너지 투입/폐기물 발생)

– 그리드에 연결(Connection to grid)

(Photovoltaics)

– 해체(에너지 투입/폐기물 발생)

– 그리드에 연결(Connection to grid)

▶ 평가 대상 영향범주

- 기후변화영향(Climate Change, kgCO2 eq.)

- 부영양화(Freshwater Eutrophication, kg P eq.)

- 이온화 방사선(Ionising radiation, kBq 235U eq.)

- 인간독성(Human toxicity, CTUh)

- 토지사용(Land use, points)

- 물 소모(Water resource depletion, m3)

- 자원고갈(Mineral, fossil and renewable resource depletion, kg Sb eq.)

정확히 평가 대상 영향범주는 더 많다. EF3.0 방법론 영향범주에 대해 모두 평가했다.

본 문서에서는 ‘가장 관련성 있는 영향범주(The most relevant impact categories)’라는 개념을 도입하여 위 7개 범주에 대해서 좀 더 상세한 분석을 주었다.

본 문서에서 ‘가장 관련성 있는 영향범주(The most relevant impact categories)’를 어떻게 선정했는지에 대한 명확한 설명은 없었다.

다만, ILCD Handbook을 스터디한 결과, ‘가중화(Weighting)’까지 수행하여 각 영향범주의 단위를 일원화하고 전체 영향의 80% 이상에 해당하는 범주를 ‘가장 관련성 있는 영향범주(The most relevant impact categories)’라고 칭한 바 있다.

▶ 평가 대상 지역

- 캐나다, 호주, 뉴질랜드 (CAZ; Canada, Australia, New Zealand)

- 중국 (CHA; China)

- EU회원국 (EUR; European Union)

- 인도 (IND; India)

- 일본 (JPN; Japan)

- 라틴아메리카 (LAM; Latin America)

- 중동/북앞리카 (MEA; Middle Est and Northern Africa)

- EU비회원국 (NEU; Non-EU Europe)

- 기타 아시아국가 (OAS; Other Asia)

- 개혁국 (REF; Reforming countries)

- 사하라 이남 아프리카 (SSA; Sub-Saharan Africa)

- 미국 (USA; United States)

○ 평가 방법

LCA를 활용하여 전력 1kWh 생산 당, 각 범주에 대한 영향을 정량화하여 비교 분석했다.

석탄 발전과 천연가스 발전은 CCS(탄소포집/저장) 설비의 유무에 따라 각각 평가하였다.

풍력 발전에서는 내륙에서 발전할 때와 연안에서 발전할 때를 나누어 평가하였다.

원자력은 가압수형, 중수형원자로 등 현재 운영 중인 대부분의 발전 관련된 영향을 평가하였다.

○ 평가 결과

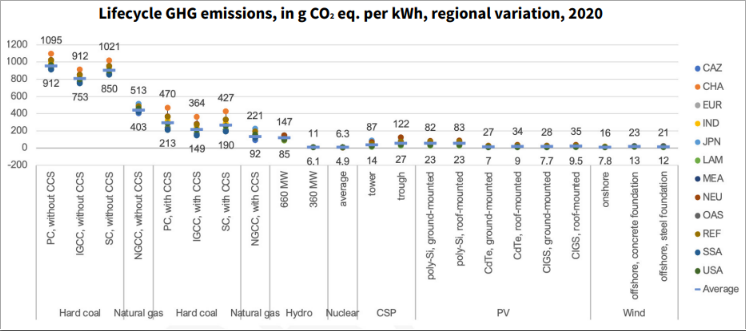

▶ 기후변화영향(Climate Change); 전력 탄소 배출량

kWh 당 전과정 온실가스 배출량(gCO2eq.)

- 중국에서 CCS설비를 갖추지 않고 석탄발전으로 1kWh의 전력을 생산할 때, 1m095 gCO2eq의 온실가스를 배출하는 것으로 나타났다. 가장 온실가스를 많이 배출하는 발전원인 것이다. 반면 CCS설비를 갖추었을 때는, 온실가스 배출량이 470 gCO2eq까지 저감되는 것을 볼 수 있다.

- 천연가스 발전의 경우 역시 CCS 설비를 갖추고 있지 않을 때에는 403~513 gCO2eq의 온실가스를 배출하는 반면, CCS설비를 갖추는 경우 온실가스 배출량이 92~221 gCO2eq까지 저감된다.

- 수력 발전으로 1kWh의 전력을 생산할 때, 온실가스 배출량은 6~147 gCO2eq의 온실가스를 배출한다. 지역별 변동성이 큰 것은 배출물의 지역 고유성이 높기 때문이다.

- 태양광의 경우, CSP 발전의 1kWh 당 온실가스 배출량이 27~122 gCO2eq, 박막기술이 적용된 태양광 발전의 경우 8~83 gCO2eq로 나타났다.

- 연안 풍력 발전은 7.8~15 gCO2eq, 육상 터빈 발전의 경우 12~23gCO2eq.로 나타났다.

기후변화 영향, 즉 전력 탄소 배출량만 놓고 봤을 때의 전체적인 경향은 ‘원자력 > 수력 > 풍력 > 태양광 > CCS설비를 갖춘 천연가스 발전과 석탄발전 > CCS설비를 갖추지 않은 천연가스 발전과 석탄발전’ 순으로 온실가스 배출량이 적게 나타난다.

▶ 그외

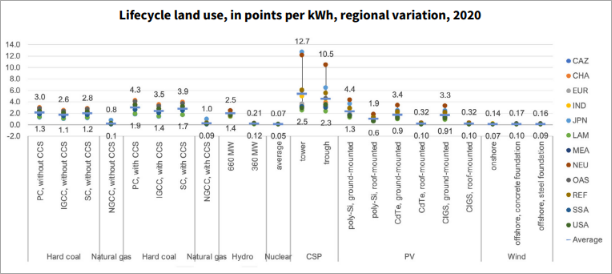

(1) 토지사용

토지사용 영향은 농업 또는 도시 토지를 점유하고 사용하는 영향을 직간접적으로 포함한다. 기후변화영향과는 달리, 토지사용에서는 CSP와 PV 발전에서 다소 높게 나타났다.

천연가스 발전은 원료가 되는 천연가스를 지하에서 추출하고, 발전소가 그렇게 큰 공간을 사용하지 않기 때문에 다소 작게 나타났다.

kWh 당 전과정 토지사용 영향(m2a)

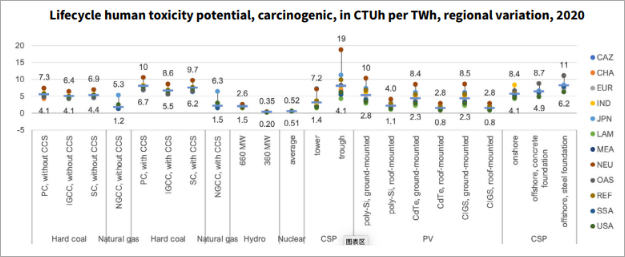

(2) 인간독성(발암성)

발암성은 CTUh로 나타낸다. CTUh는 Comparative Toxic Unit for human의 약자이며, 발암 확률을 정량적으로 나타낸다.

CSP 발전에서 비교적 크게 나타나는데, 이는 CSP 발전을 위한 인프라 구축 시, 스테인리스 강이 많이 투입되고 여기서 방출되는 6가 크롬때문인 것으로 확인된다.

TWh 당 전과정 인간독성(발암성) 영향(CTUh)

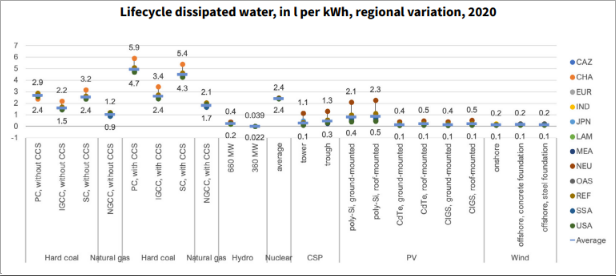

(3) 물소모

물소모 영향은 수자원의 부족을 정량화 한 것으로 생각하면 된다. 재밌는 것은, 강이나 바다에 바로 방류되는 물은 ‘소멸된 물’로 간주하지 않는 반면, 증발하거나 화학제품의 원재료로 사용되는 물은 ‘소멸된 물’로 간주된다.

물소모와는 관련 없을 것 같은 화력 발전에서 물소모 영향이 크게 나타나는데, 이는 화력발전 중 설비 냉각을 위해 사용하는 물이 많기 때문으로 확인되었다.

kWh 당 전과정 물소모 영향(ℓ)

Outro.

2022년 EU에서는 원자력 발전을 녹색에너지로 분류하는 EU택소노미를 확정하였다.

결과에서도 볼 수 있듯이, 원자력 발전을 통한 전력 탄소 배출량이 적고, 효율이 좋은 원자력 발전은 ‘안전성’을 제외하면 녹색에너지라고 할만하다.

하지만, 여러 측면들을 고려하여 사회적 합의를 이끌어 내는 것이 중요해 보인다.

Net-zero를 달성해야하는 2050년은 그리 먼 미래가 아니다.

기후변화 문제에 사회 전체가 관심을 갖고, 이런저런 점을 고려하고 적극적으로 대응해야만 간신히 목표를 달성할 수 있을 거라고 생각한다.

※ 전과정평가 관련 Posts

전과정평가(LCA; Life Cycle Assessment)

(1) 전과정사고(LCT; Life Cycle Thinking)

(2) 영향 범주(Impact Category)

(3) LCA Software(Simapro vs Gabi)

이 포스팅은 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의 수수료를 제공받습니다