저탄소제품 기준 개정 고시 파헤치기 (24년 2월 말 시행)

Intro.

최근 들어 환경성적표지/저탄소제품 인증 컨설팅 과제 개수는 줄었다.

수요가 줄었는지는 모르겠다만, 우리 회사에서는 다른 LCA 과제들에 집중하느라 국내 EPD 과제 계약은 확실히 줄었다.

하지만, 제품환경 컨설턴트로서 EPD 인증 컨설팅은 기회가 되면 꼭 맡아야 하는 과제라고 생각한다.

다양한 공정을 경험할 수 있기 때문.

주로 중견/대기업이 본격적인 LCA를 추진하고 과제 규모도 크다. 대신 건수가 적다.

반면 환경성적표지 인증은 여러 중소기업에게 수요가 있다 보니, 다양한 산업에 걸쳐 여러 기업들을 컨설팅할 수 있다. 컨설턴트로서 업무를 통해 다양한 공정을 경험해보며, 이런 저런 방법을 적용해 볼 수 있다는 것이 얼마나 큰 이점인지 모른다.

그리고, 국내 EPD 인증 컨설팅을 하려면 제도 변화에 대해 예민해야 한다.

최근 수요가 증가한 저탄소제품 인증 기준이 개정될 것이라고 한다.

2월 말부터 시행될 예정인, 개정될 「저탄소제품 기준」에 대해 가볍게 알아보고자 한다.

저탄소제품 기준 Overview

저탄소제품 인증에 관한 기본적인 내용은 기존 포스팅에서 다루었으니, 참고바란다.

「저탄소제품 기준」 개정 주요내용

◎ 개정이유

저탄소제품 기준 일부개정고시안에서는 개정이유를 다음과 같이 밝혔다.

- 「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」 제정, 시행에 따른 근거법 명칭 반영

- 동종제품 평균보다 탄소배출량이 낮은 제품이 저탄소제품 인증을 취득할 수 있도록 변경

1번 이유는 다소 형식적인 이유라고 할 수 있겠다.

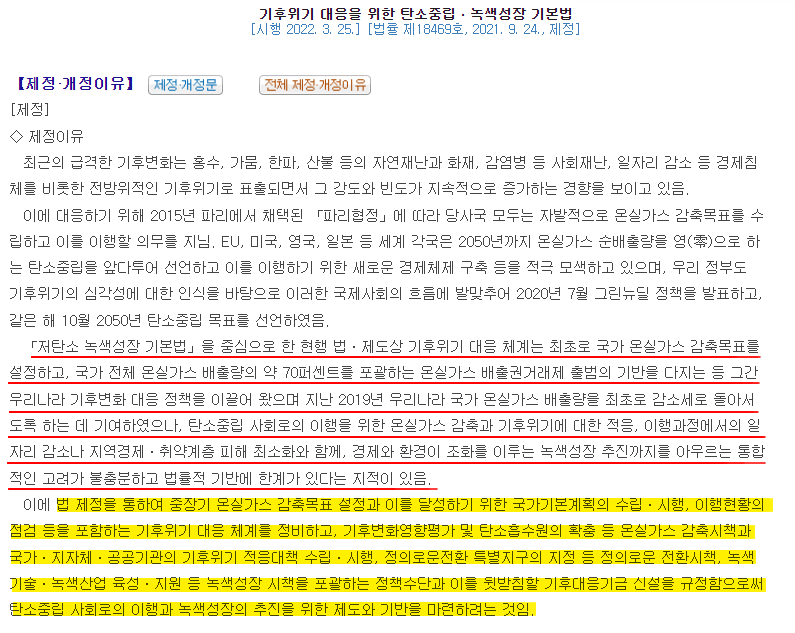

기존 「저탄소제품 기준」의 근거법은 ‘녹색성장법’이라고도 불리던 「저탄소 녹색성장 기본법」이었다.

하지만, 기존 「저탄소 녹색성장 기본법」은 △탄소중립 사회로의 이행을 위한 온실가스 감축과 기후위기에 대한 적응 부족, △이행과정에서의 일자리 감소나 지역경제, 취약계층 피해 최소화와 함께 경제와 환경이 조화를 이루는 녹색성장 추진까지를 아우르는 통합적이 독려 불충분하고 법률적 기반에 한계가 있다는 이유로 페지 되었다.

그리고 신법 「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」이 제정됨에 따라, 「저탄소제품 기준」의 근거법이 바뀌게 된 것이다. 이를 반영하는 것이 첫 번째 개정 목적이다.

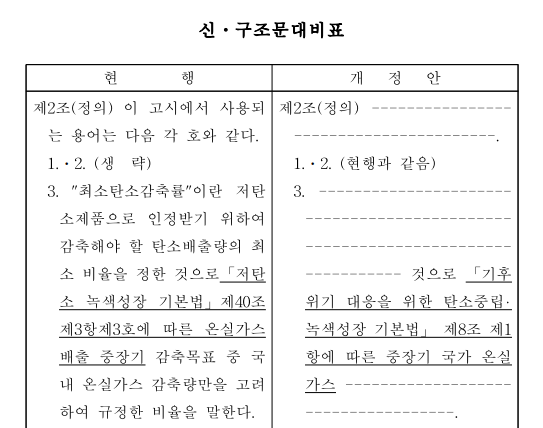

* 「저탄소제품 기준」 일부개정고시안 신ㆍ구조문대비표

◎ 주요내용

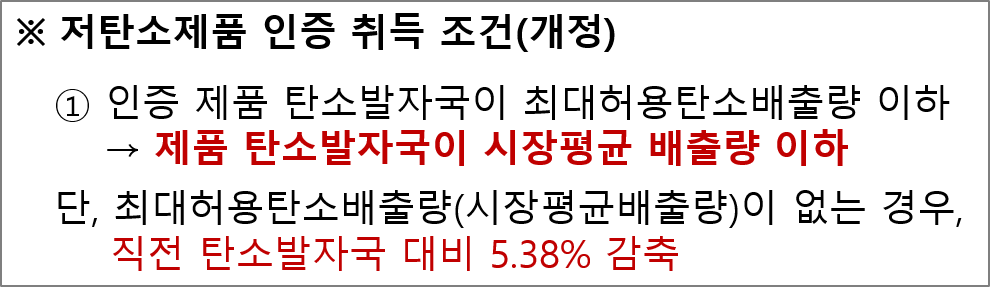

① ‘저탄소제품’ 기준

개정 「저탄소제품 기준」고시(안)에서 변경되는 첫 번째 내용은 ‘저탄소제품’의 기준이다.

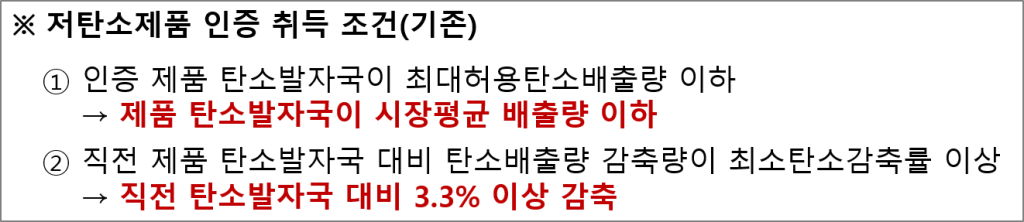

기존 저탄소제품의 기준을 살펴보자.

‘최대허용탄소배출량 이하이거나 직전 동일한 환경성적표지인증 제품의 탄소배출량 대비 탄소배출량 감축량이 최소탄소감축률 이상인 경우’

개정 저탄소제품의 기준을 살펴보자.

‘최대허용탄소배출량 이하인 경우를 말하며, 최대허용탄소배출량이 없는 경우 최소탄소감축률을 적용한다.’

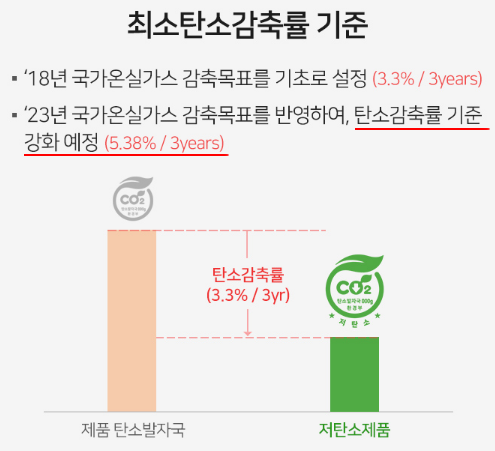

결과적으로, 기존 제품 탄소발자국이 ‘(1)시장평균 배출량 이하’이거나 ‘(2)직전 탄소발자국 대비 3.3% 감축’했으면 주는 저탄소제품 인증을 ‘시장평균 배출량 이하’일 때만 주는 것으로 변경되는 것이다.

해당 제품군의 시장평균 배출량이 없는 경우에만, 최소탄소감축률 기준으로 인증을 받을 수 있는데, 이마저도 감축해야 하는 감축률이 3.3%에서 5.38%로 강화되었다.

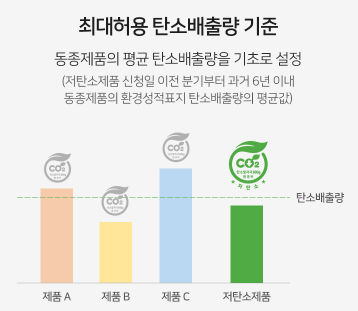

② 최대허용탄소배출량(시장평균 배출량) 기준 강화

최대허용탄소배출량이란, ‘동종제품의 환경성적표지 탄소배출량 평균값’이다.

저탄소제품 인증을 받기 위해서는 내 제품의 탄소발자국이 매 분기 공고되는 ‘동종제품의 환경성적표지 탄소배출량 평균값’보다 낮아야 한다.

그런데, 개정되는 기준에서는 최대허용탄소배출량 기준도 강화된다.

기존 최대허용탄소배출량, 즉 시장평균 배출량은 ‘6년 간 동종제품 환경성적표지 탄소배출량의 평균값’을 산정하여 공고되었다.

예를 들어, `23. 4Q ‘레미콘 [25-24-150, 수도권]’ 최대허용탄소배출량은 248.61 kgCO2e/m3이다. 이는 지난 6년 간 ‘[25-24-150, 수도권] 레미콘’ 인증을 받은 모든 제품의 탄소발자국을 평균한 값이다.

만약, 24년 1, 2, 3월 동안 여러 기업들이 ‘레미콘 [25-24-150, 수도권]’ 제품의 환경성적표지 인증을 취득했을 때, 탄소발자국이 248.61 kgCO2e/m3 이상인 경우, `24. 1Q. 해당 제품 최대허용탄소배출량은 올라갈 수 있는 여지가 있는 것이다.

그런데, 개정되는 기준은 ‘재산정한 최대허용탄소배출량 값이 이전 최대허용탄소배출량 갑보다 높을 경우 이전 최대허용탄소배출량을 적용’한다는 문구를 추가하여, 시장 평균 배출량이 높아질 여지를 없앤 것이다.

역시 저탄소제품 기준을 강화하는 조문이라고 할 수 있다.

Outro.

2050 Net Zero를 향해 국가가, 많은 기업들이, 여러 단체들이 다양한 노력을 하고 있다.

하지만 관련 기사를 읽어보면 이런 노력에도 목표 달성은 점점 어려운 것처럼 보인다.

이런 어려운 상황에서 Net Zero를 위해 규제들이 강화되는 흐름을 보이고, 이런 흐름 속에서 저탄소제품 기준도 강화되는 것 같다.

참 어려운 결정이다.

기준을 강화함에 따라, 기업들의 노력이 독려되길 기대하겠지만.

여러 기업을 컨설팅한 경험으로써 저탄소제품 인증기준 강화는 저탄소인증이 필요한 기업에게 너무나 큰 챌린지이다.

환경부의 기준 강화 결정도 이해가 되고, 기업들의 안타까움도 이해가 된다.

하지만 어쩌겠나, Net Zero도 반드시 달성해야하고, 그렇지 못할 경우 대재앙도 필연적인 것을

기업들의 안타까운 상황도 이해하지만 어쩔 수 없는 현상인 것 같다.

다만, 제도를 운영하는 기술원과 환경부가 저탄소제품 인증 제도의 의도대로 운영되도록 각별한 주의를 기울이고, 의도에 반하는 기업이 이득을 보고, 의도대로 따라가는 기업이 손해를 보는 일이 없도록 제도를 잘 정비하고 운영해야할 것이다.

| LCA 사례

이 포스팅은 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의 수수료를 제공받습니다